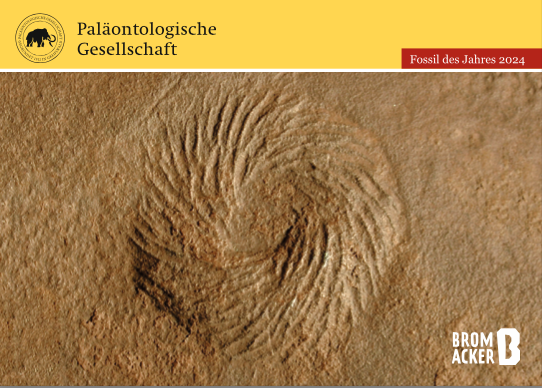

Besondere Fossilien verdienen besondere Aufmerksamkeit. Die Paläontologische Gesellschaft zeichnet darum jedes Jahr ein ganz besonders Fossil mit dem Titel Fossil des Jahres aus - 2024 ist es Tambia spiralis

Fossilien sind einmalige Zeugnisse der Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten. Sie liefern uns Hinweise auf oft dramatische Veränderungen der Umwelt und der Lebensbedingungen über unvorstellbar lange Zeiträume. Anschaulich zeigen sie, wie die heutige Vielfalt der Organismen im Laufe der Evolution entstanden ist und dokumentieren auch Lebensformen, die heute nicht mehr existieren. Fossilien haben einen großen praktischen Nutzen, etwa in der Exploration von Rohstoffen oder in der Klimaforschung, aber immer handelt es sich um besondere Objekte naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Manche Fossilfunde sind spektakuläre Museumsexponate, die den Betrachter durch ihre ungewöhnliche Gestalt, ihre Erhaltung, ihre Größe oder ihren ästhetischen Reiz in Erstaunen versetzen. Dadurch sind sie vielfach auch zu Sinnbildern der kulturellen Entwicklung des Menschen in seiner Auseinandersetzung mit der Entstehung und Entwicklung des Lebens geworden.

Als Fossil des Jahres wurde für 2024 zum ersten Mal eine Lebensspur ausgewählt. Spurenfossilien sind dem Sediment oder anderen Substraten durch die Lebenstätigkeit von Organismen in der geologischen Vergangenheit aufgeprägte Strukturen. Sie erhalten nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie Körperfossilien, die Überreste der Organismen selbst sind und meist formstabiler und klarer vom Gestein abgegrenzt. Dafür bieten sie aber mehrere Vorteile: Spurenfossilien werden fast immer am Ort ihrer Entstehung gefunden, da sie schlecht umgelagert werden können. Sie spiegeln das Verhalten von Organismen direkt wider. Und sie treten in Sedimentgesteinen sehr verbreitet und oft häufig auf, selbst dann, wenn Körperfossilien fehlen. Durch diese Eigenschaften sind Spurenfossilien von großer Bedeutung in den Geowissenschaften und in der Paläontologie. Das ausgewählte Spurenfossil Tambia spiralis zeichnetsich durch eine ungewöhnliche, klare und doch variable Form aus und ist in seiner Verbreitung stratigraphisch und geographisch sehr spezifisch. Obwohl die Art schon etwa 70 Jahre bekannt und sehr charakteristisch ist, gelang es bisher noch nicht, ihren Erzeuger zu identifizieren und die Entstehung der Spur zu entschlüsseln.

Das Rätsel Tambia spiralis

Seit seiner Erstbeschreibung im Jahre 1956 durch Arno Herrmann Müller wurde Tambia spiralis sehr verschieden gedeutet, ohne dass eine allgemein akzeptierte Interpretation publiziert wurde. Ichnotaxonomisch lässt sich die Spur nur schwer klassifizieren, da nicht klar ist, welches Verhalten ihr zugrunde liegt. Es könnte sich sowohl um eine Fraßspur, als auch um eine Weidespur, Wohnspur oder Brutspur handeln. Auch bleibt bisher offen, ob es sich um eine reine Oberflächenspur oder zumindest teilweise um Abschnitte eines Grabganges handelt. Müller (1969) interpretierte die Spur als flach ins Sediment führenden Grabgang, aus dem heraus ein wurmartiges Tier Pflanzenreste von der Sedimentoberfläche sammelte und in seinen Gang zog. Seilacher (2007) dagegen interpretierte die Spiralen als Einsturztrichter oberhalb einer Brutkammer von Insekten, die nichtspiralen Formen der Art erwähnte er jedoch nicht. Eine Fortsetzung ins überlagernde Sediment, wie Grabgänge oder Brutkammern, konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Martens (1975), der die bisher umfangreichste Bearbeitung vorlegte, beschrieb Tambia spiralis ebenso wie Müller als Weidespur. Als wahrscheinlichster Erzeuger gilt nach den erwähnten Arbeiten ein Tier aus der Gruppe der Gliederfüßer, aber auch kleine Tetrapoden werden diskutiert.

Wo kann man Tambia spiralis sehen?

Tambia spiralis ist in den Sandsteinbrüchen des Bromackers nördlich von Tambach-Dietharz sehr häufig (Abb. 5). Beim Besuch der aktuellen Ausgrabung oder der benachbarten Steinbrüche findet man mit Sicherheit einige Exemplare auf den Schichtflächen großer Sandsteinplatten. Da diese Sandsteine wegen ihrer guten Verfügbarkeit und hervorragenden technischen Eigenschaften in den benachbarten Ortschaften oft verbaut wurden, ist Tambia spiralis auch dort vielfach zu entdecken, beispielsweise am Brunnen neben der Lutherkirche in Tambach-Dietharz. Im Museum ist das Spurenfossil zusammen mit Skeletten und Fährten früher Tetrapoden über das ganze Jahr im Bromacker-Lab im Schloss Friedenstein zu besichtigen. Die Ausstellung zeigt den aktuellen Forschungsfortschritt im laufenden Bromacker-Projekt. Der Eintritt ist frei. Da der Bromacker bereits mehr als 100 Jahre für seine Wirbeltierfährten berühmt ist, finden sich viele Sandsteinplatten auch an anderen Museen, so beispielsweise an den großen Naturkundemuseen in Berlin und Wien, in den Geowissenschaftlichen Sammlungen der Universität Göttingen oder am Museum Geoskop in der Pfalz, aber natürlich vor allem in mitteldeutschen Museen und Geo-Instituten wie dem Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen, dem Museum für Naturkunde Chemnitz, dem Geologischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dem Naturhistorischen Museum Magdeburg, dem Geologischen Institut der TU Bergakademie Freiberg, dem Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie Dresden, und dem Phyletischen Museum in Jena.

Seit die Auszeichnung Fossil des Jahres 2008 zum ersten Mal vergeben wurde, erhält nun zum ersten Mal ein Mikrofossil diesen Titel. Mikrofossilien sind so klein, dass ihre Bestimmung und Untersuchung ein Mikroskop erfordern. Durch ihre geringe Größe sind Mikrofossilien im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit bei weitem nicht so präsent wie beispielsweise Dinosaurier oder Ammoniten, sie sind jedoch sehr nützliche Leitfossilien und Indikatoren für die Umweltbedingungen der geologischen Vergangenheit, auch weil sie in kleineren Proben, wie man sie beispielsweise durch Bohrungen gewinnt, zahlreich auftreten können. Die dieses Jahr ausgewählte Foraminifere Neoflabellina reticulata besitzt ein wunderschön ornamentiertes, charakteristisches Gehäuse und ist zudem eine wichtige biostratigraphische Leitform. Solche Leitformen erlauben die präzise Alterseinstufung von Gesteinsschichten, in denen sie auftreten.

Eine charakteristische Foraminifere des Schreibkreidemeeres

Neoflabellina reticulata ist eine typische Schreibkreideforaminifere. Bei der Schreibkreide handelt es sich um einen vor allem aus winzigen Teilen von Kalkalgen aufgebauten, weichen und sehr reinen Kalkstein, der in der Treibhauswelt der Oberkreide in weiten Teilen Europas und Nordamerikas in den Schelfmeeren abgelagert wurde. Die fossilreiche Schreibkreide enthält in Mitteleuropa auch mehrere Hundert Foraminiferenarten.

Foraminiferen sind Einzeller, die ein Gehäuse ausbilden können, dass meist aus Kalzit besteht oder aus Sedimentpartikeln zusammengesetzt wird. Sie leben vor allem in den Meeren, wo sie in allen Wassertiefen in großer Zahl vorkommen. Wenn auch einige Arten bis zu 15 cm groß werden – eine beachtliche Größe für Einzeller – so sind doch die meisten kleiner als 1 mm. Neoflabellina reticulata gehört mit bis zu fast 2 mm Länge also zu den größeren Foraminiferen. Ihr stark abgeflachtes und lanzettförmiges Gehäuse besteht aus zahlreichen Kammern, die in den ersten Entwicklungsstadien spiralförmig angeordnet sind und dann dem Typ der Reitenden Kammern entsprechen, das heißt, die Kammern umgreifen etwa 180° des Gehäuseumfangs und folgen übereinander. Dies wird durch die Rippen der Ornamentierung widergespiegelt, wenn auch durch kleinere Querrippen etwas versteckt. Die Mündung der untereinander verbundenen Kammern liegt an der Spitze des Gehäuses. Das Gehäuse besteht aus Kalzit und besitzt feine Poren.

Der österreichische Arzt und Paläontologe August Emanuel Reuss beschrieb Neoflabellina reticulata aus den Kreidemergeln von Lemberg in Galizien (heute Lwiw in der Westukraine). Reuss machte sich vor allem um die Erforschung von Foraminiferen verdient.

Wann, wo und wie lebte Neoflabellina reticulata?

Neoflabellina reticulata war eine kosmopolitisch verbreitete Art. Sie ist auf das Maastrichtium beschränkt, die letzte Stufe der Kreide, die mit dem großen Aussterbeereignis endet, dem auch die Dinosaurier zum Opfer fielen. Neoflabellina reticulata kam nur in tieferem Wasser der Schelfe unterhalb der Sturmwellenbasis vor, da ihr Gehäuse sehr fragil ist. Sie scheint variable Wassertemperaturen ertragen zu haben.

Die Bedeutung von Neoflabellina reticulata

Die Bedeutung des diesjährigen Fossils des Jahres liegt in seinem biostratigraphischen Leitwert für das Maastrichtium in der höchsten Oberkreide und seinem Indikatorwert für den Schelf unterhalb der Sturmwellenbasis. Wissenschaftshistorisch betrachtet ist Neoflabellina reticulata eine der ersten aus der Schreibkreide beschriebenen Foraminiferenarten und ihre Beschreibung fällt in die Gründungszeit der Mikropaläontologie als Wissenschaftsdisziplin. Die ästhetische Attraktivität der Gattung Neoflabellina fand im Verkauf von vergrößerten Modellen als Schmuckanhänger im Paläontologischen Museum von Paris seinen Ausdruck.

Wo kann man Neoflabellina reticulata sehen?

Wegen ihrer Kleinheit werden Mikrofossilien für gewöhnlich nicht in Ausstellungen gezeigt, finden sich aber in den paläontologischen Sammlungen von Museen. Dies trifft auch auf Neoflabellina reticulata zu, das Reusssche Material wurde am Naturhistorischen Museum Wien hinterlegt. Andere Abbildungsoriginale werden zum Beispiel am Museum für Naturkunde zu Berlin, in den Sammlungen der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe in Hannover und denen der Paläontologie an den Universitäten in Kiel und Greifswald aufbewahrt. Eine virtuelle Ausstellung mit vielen Foraminiferen der Schreibkreide kann man beispielsweise auf www.foraminifera.eu betrachten – dort ist auch Neoflabellina reticulata vertreten. Um diese Foraminifere selbst aus Schreibkreidesediment des Maastrichtiums zu gewinnen, muss dieses desintegriert und vorsichtig gesiebt werden. Wegen der Größe von Neoflabellina reticulata empfiehlt sich eine große Sedimentmenge und ein Sieb der Maschenweite 0,5 mm.

Peter Frenzel & Anna Pint (Jena), Arbeitskreis Mikropaläontologie

Mit dem Flugsaurier Scaphognathus crassirostris begann eine Entwicklung, die Saurier heute allgemein bekannt macht. Der Bonner Professor für Zoologie und Paläontologie Georg August Goldfuß (1782-1848) wies an diesem Fossil aus den 150 Millionen Jahre alten Plattenkalken Süddeutschlands als erster die Behaarung der Flugsaurier nach. Dann ließ der mutige Pionier der Paläontologie anhand dieses Skeletts eine revolutionäre Zeichnung anfertigen. Sie war eine der ersten, die ein lange ausgestorbenes Tier lebendig und in seinem Lebensraum darstellte. Aber niemand zuvor hatte gewagt, solche Kunstwerke wissenschaftlich zu veröffentlichen und die eigene Lebendrekonstruktion genau zu begründen. Dennoch fügte Goldfuß die Zeichnung seiner Beschreibung des Flugsauriers 1831 bei.

Diese „Paläo-Art“ hat es heute mit Filmen wie der „Jurassic Park“-Reihe bis in die Massenmedien geschafft. Paläo-Art inspiriert Jung und Alt, sich näher mit der Wissenschaft des erdgeschichtlichen Lebens auseinanderzusetzen. Die Paläontologische Gesellschaft hat Scaphognathus nun zum Fossil des Jahres gewählt.

Fundorte

Von dieser seltenen Flugsaurier-Art kennt die Wissenschaft nur drei Exemplare. Sie stammen aus den lithographischen Schiefern des Oberjura auf der Fränkischen Alb, nämlich aus der Gegend um Solnhofen und Eichstätt.

Ausstellungsorte

Das Skelett der Erstbeschreibung stellte Georg August Goldfuß im Naturkundemuseum der Universität Bonn aus. Die Fossiliensammlung dieses Museums trägt heute seinen Namen und feiert als Goldfuß-Museum ihr 200-jähriges Bestehen, sie eröffnete nämlich mit Beginn des Sommersemesters 1821. Zu diesem Anlass präsentiert sich das Fossil nach mehreren Ausleihen erstmals wieder in der Ausstellung.

Weitere Originalfossilien dieser Art werden im Museum am Löwentor in Stuttgart sowie im Fossilien- und Steindruck-Museum in Gunzenhausen aufbewahrt. Abgüsse des Bonner Exemplars versendete Goldfuß schon im 19. Jahrhundert an zahlreiche Museen in Europa. Selbst im University Museum in Oxford und im Texas Memorial Museum in Austin sind Abgüsse dieses Stücks Teil der Dauerausstellung.

Meilensteine der Paläontologie

Goldfuß hatte das Skelett eingehend untersucht, nachdem er es selbst präpariert hatte. Er entdeckte bei der Versteinerung eine Art Behaarung und beschrieb, wie sehr sich der ausgestorbene Körperbau von allen heutigen Tieren unterschied. Trotzdem entwickelte er eine Vorstellung von der Lebensweise des Flugsauriers als aktivem Flieger. Er ließ den Universitäts-Zeichenlehrer Christian Hohe das Tier in mehreren Lithographien darstellen und die Drucke aufwändig von Hand colorieren. Die Abbildung von zwei lebenden Scaphognathus-Exemplaren mit Haut und Haar im Flug und an einer Klippe brachte Goldfuß‘ Annahmen von der Lebensweise des Tieres eindrucksvoll zur Geltung. Von da an begann die Forschung Abbilder von lebendigen Sauriern ernst zu nehmen und wissenschaftlich zu nutzen. Rekonstruktionen von Fossilien als lebende Organismen sind heute als sogenannte „Paläo-Art“ in der Forschung und in vielen Medien verbreitet. Sie begeistern zahlreiche Menschen und haben stark zur Verbreitung von Forschungswissen über Fossilien beigetragen. Die Ursprünge heutiger Saurier-Filme, -Cartoons, und -Figuren finden sich also in diesem Bonner Fossil und seiner wissenschaftlichen Interpretation.

Warmblütiger Flieger

Scaphognathus crassirostris war der erste Flugsaurier, bei dem eine Art Behaarung festgestellt wurde. Goldfuß beschrieb sie schon 1831 im Nackenbereich und auf der Flughaut. Das waren aber keine Haare, wie wir sie haben, weshalb die aktuelle Forschung sie „Pycnofasern“ nennt. Die Körperbedeckung deutet darauf hin, dass die Flugsaurier genau wie Vögel und Säugetiere Warmblüter waren. Das passt ins Bild, denn Flugsaurier wie Scaphognathus waren die ersten aktiven Flieger unter den Wirbeltieren und die genannten heutigen Gruppen sind Warmblüter. Anders als die Vögel flogen sie dabei nicht mit Federn, sondern hoben sich mit Flughäuten in die Luft, ähnlich den heutigen Fledermäusen. Auf dem Exemplar in Bonn sind Überreste der Flughaut bis ins kleinste Detail erhalten. Dass sich der aktive Flug bei Flugsauriern, Fledermäusen und Vögeln ohne engere Verwandtschaft unabhängig entwickelt hat, ist ein Paradebeispiel für konvergente Evolution.

Für einen Flugsaurier seiner Spannweite hat Scaphognathus crassirostris einen besonders großen Schädel mit starken Kiefern. Daher rührt auch sein Name, der „Dickschnabel“ bedeutet. Mit seinen robusten Kiefern jagte er wahrscheinlich Fische und Insekten. All diese noch heute gültigen Erkenntnisse sind schon bei Goldfuß nachzulesen, mit Ausnahme der Warmblütigkeit, die er aber bereits andeutete.

Scaphognathus kommt aus denselben Fundschichten des oberen Jura wie der Urvogel Archaeopteryx. Er gehört noch zu den Langschwanz-Flugsauriern, die wenig später ausstarben, während Vögel und kurzschwänzige Flugsaurier sich ausbreiteten.

Streit unter Wissenschaftlern?

Wenn wissenschaftliche Erklärungsmuster sich widersprechen, wird das gerne als Streit unter WissenschaftlerInnen dargestellt. Es ist aber Teil des wissenschaftlichen Fortschritts, dass im Lichte neuer Erkenntnisse bestehende Annahmen korrigiert werden müssen. So ist es auch mit der ursprünglichen Studie von 1831 geschehen. Goldfuß beschrieb den Scaphognathus vor fast 190 Jahren als die vierte Art von Flugsauriern überhaupt und konnte sich dabei auf viel weniger Wissen stützen als seine Nachfolger. So stellte er den Flugsaurier mit fünf Fingern dar. Tatsächlich zeigt kein Flugsaurier allerdings mehr als vier. Auch zählte er den Scaphognathus zu den Kurzschwanzflugsauriern, da der Teil der Platte mit dem langen Schwanz fehlte und zu seiner Zeit noch keine Langschwanzflugsaurier bekannt waren. Am spannendsten aber entwickelte sich die Diskussion um das Haarkleid der Flugsaurier. Nachdem Goldfuß’ ZeitgenossInnen seine Beschreibung einer Art Mähne an dem Fossil akzeptierten, zweifelten PaläontologInnen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts jedoch seine Erkenntnisse vehement als unwissenschaftlich an. Verwandtschaftlich stellte sich immer klarer heraus, dass die Flugsaurier eindeutig zu den sonst unbehaarten Reptilien zählen. Bei Entdeckungen von weiteren behaarten Flugsauriern Anfang des 20. Jahrhunderts war seine Arbeit bereits in Vergessenheit geraten. Obwohl sich solche Funde in den folgenden Jahrzehnten mehrten, wurde das Bild der behaarten, warmblütigen Flugsaurier erst im neuen Jahrtausend allgemein anerkannt.

Neue Methoden der digitalen Fotografie und Aufnahmen unter UV-Licht machten 2018 eine Neuuntersuchung möglich. Am Bonner Fossil ließen sich eindeutig Weichteilerhaltung und Pycnofasern (wie man haarartige Strukturen bei Flugsauriern nennt) nachweisen. Damit muss auch die Wissenschaftsgeschichte korrigiert werden. Goldfuß wird heute unangefochten als Pionier der paläobiologischen Forschung und wissenschaftlichen Paläo-Art anerkannt.

Der Urvogel Archaeopteryx ist eines der bekanntesten Fossilien der Welt. Er stammt aus den etwa 150 Millionen Jahre alten Plattenkalken Bayerns. Von Beginn an wurde die große Bedeutung dieser Fossilien für die Evolutionsforschung erkannt: Das Tier vereinigt Reptil- und Vogelmerkmale und belegt so die stammesgeschichtliche Herkunft der Vögel, deren direkte Vorfahren Raub-Dinosaurier des Erdmittelalters waren. Archaeopteryx erfuhr schon vielfache Ehrungen, z. B. als Motiv auf einer 10-Euro-Münze oder auf Briefmarken und wird nun auch von der Paläontologischen Gesellschaft zum Fossil des Jahres ernannt. Fossilien wie Archaeopteryx zeigen, dass unsere Wissenschaft – die Paläontologie – niemals auf gut erhaltene Fossilien mit einzigartigen Merkmalen verzichten kann, um die Geschichte des Lebens zu erhellen.

Im Laufe von 160 Jahren wurden 14 Exemplare von Urvögeln gefunden, von denen sich die meisten Archaeopteryx zuordnen lassen. Alle stammen aus den Plattenkalken des Oberen Jura der Fränkischen Alb in der weiteren Umgebung Eichstätts (den „Solnhofener Plattenkalken“). Jedes der Exemplare trug zum Wissen über die Gattung Archaeopteryx bei, die nun als recht gut erforscht gelten kann, obwohl immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden. Das Fossil des Jahres wird vom Eichstätter Exemplar vertreten. Dieser kleinste gefundene Archaeopteryx ist ein Jungtier. Gleichzeitig ist es eines der besterhaltenen Exemplare, das in Bezug auf die Schädelanatomie wichtige Erkenntnisse erbracht hat, wenn auch die Federn weniger deutlich sind als bei anderen Exemplaren. Das Exemplar wurde 1951 gefunden und ist seit der Eröffnung des Jura-Museums in Eichstätt im Jahre 1976 eines der Highlights der dortigen Ausstellung. Es zeigt die in typischer Weise nach hinten zurückgebogene Halswirbelsäule, die bei vielen fossilen Skeletten beobachtet werden kann – eine Überstreckung, die während der Verwesung durch Zusammenschrumpfen der Halssehnen geschah.

Es ist nun weitgehend akzeptiert, dass das Archaeopteryx fliegen konnte und die Dinosaurier als Vögel bis heute fortleben. Die Federn des Urvogels waren asymmetrisch und schon genauso konstruiert wie die Schwungfedern moderner Vögel. Ähnlich wie manche heutige Greifvögel hatte Archaeopteryx Federhosen, also gefiederte Beine, wie sich erst kürzlich herausgestellt hat. Flügel, Federn und Gabelbein machen Archaeopteryx zum Vogel, während Zähne, der lange verknöcherte Schwanz, Bauchrippen und die Krallen an den Flügeln auf seine Sauriernatur verweisen. Er lebte als flinker Räuber auf Inseln mit subtropischem Klima nahe der Meereswannen zwischen Schwammriff en, in denen die Plattenkalke abgelagert wurden. Meist ist Archaeopteryx wohl gerannt, auf der Jagd nach Insekten oder kleinen Wirbeltieren. Zum Entkommen vor Fressfeinden mögen kurze Phasen des Fluges hilfreich gewesen sein. Die Krallen an den Flügeln zeigen, dass er wahrscheinlich ein geschickter Kletterer war.

Die Solnhofener Plattenkalke sind eine Fundstätte von Weltgeltung, eine Fossil-Lagerstätte die Hunderte von Arten in exzellenter Erhaltung überliefert hat. Besondere Bedeutung haben die Plattenkalke für Wirbeltiere, weil Skelette vollständig und im Verbund erhalten bleiben können, ebenso wie gelegentlich Reste der Haut oder im Fall von Archaeopteryx Federn mit feinsten Details. Eine solch gute Erhaltung stellt eine große Ausnahme dar und macht die Plattenkalke zu einem einmaligen Fenster zur Welt des Oberen Jura.

Alle Urvogel-Exemplare wurden auf der Südlichen Frankenalb (Bayern) gefunden und zwar an folgenden Orten: Langenaltheimer Haardt, Jachenhausen bei Riedenburg, Blumenberg, Workerszell und Petershöhe bei Eichstätt, Solnhofen, Schamhaupten, Mühlheim sowie Daiting.

Encrinus liliiformis, der „Lilienstein“ in der Literatur des 18. Jahrhunderts, gehört zu den ersten Fossilien, die in der Frühzeit der Forschung Beachtung fanden. Doch schon lange zuvor hatten ihre Stielglieder die Phantasie zu allerhand Deutungen angeregt. So habe der Heilige Bonifatius, besorgt über die Geldgier unserer Vorfahren, alles Heidengeld zu Stein verwandelt. Seither liegen in den Tresoren des Trochitenkalks die „Bonifatiuspfennige“, erklärt die fromme Legende. Anderwärts nannte man die Trochiten Hexengeld, Spangensteine oder eben Radsteine. Erst mit der Aufklärung sah man ihre wahre Natur als fossile Reste von Meerestieren aus der Verwandtschaft der Seesterne. Und als Mitte des 18. Jahrhunderts die ersten lebenden Seelilien aus der karibischen Tiefsee ans Licht gehoben wurden, erkannte man in diesen „Meerpalmen“ die heutigen Verwandten des altbekannten Encrinus. So wurde die Muschelkalkseelilie weltweit zum exemplarischen Vertreter der Crinoiden, auch wenn man heute mehrere tausend Arten aus den Gesteinen der letzten 450 Millionen Jahre kennt. Heute leben gestielte Seelilien nur noch in großen Meerestiefen.

Der Muschelkalk-Seelilie begegnen wir nicht nur draußen im Gelände, sondern mitten in Berlin, Stuttgart oder München. Und das nicht nur im Museum, sondern überall, wo man mit Trochitenkalk gebaut hat. Trochiten oder Radsteine nannte vor einem halben Jahrtausend der große Georgius Agricola die in zylindrische Elemente zerfallenen Seelilienstiele. Zu Billionen zusammengeschwemmt, bauen sie metermächtige Gesteinsbänke auf. Um eine vollständige Seelilienkrone, vielleicht sogar mitsamt ihrem grazilen Stiel zu finden, dafür braucht es aber schon etwas Glück. Doch das kann einem bei einer Wanderung durch das württembergische Jagsttal bei Crailsheim durchaus winken. Zumindest die Trochiten wird man dort entdecken, und das gleich in Massen. Als Fossil des Jahres wurde die Muschelkalkseelilie gekürt, weil man ihre Reste schon so lange kennt, auch wenn man sie spät erst richtig zu deuten wusste. Außerdem ist sie fast überall zu finden, wo der Obere Muschelkalk zutage tritt.

Encrinus liliiformis – so lautet ihr wissenschaftlicher Name – ist allerdings keine Pflanze, wie man denken möchte, sondern ein Meerestier aus dem Stamm der Stachelhäuter, verwandt mit den Seesternen und den Seeigeln. Wie alle Stachelhäuter hatte Encrinus liliiformis ein Innenskelett aus tausenden von porösen Kalktäfelchen, die von Bindegewebe zusammengehalten wurden. Ein meterlanger Stiel verankerte das Tier auf Austernbänken am Boden des Muschelkalkmeers und richtete es auf, so dass es seine Krone mit dem filigranen Filtrierapparat in der Strömung ausrichten konnte, um daraus planktonische Nahrung auszusieben. Die fünfstrahlige Symmetrie der Stachelhäuter zeigt sich am schönsten im Kelch der Seelilie, der aus dreimal fünf Platten besteht und in dessen Mitte sich die Stielglieder bilden. Aus jedem Strahl kommt ein Arm, der sich in zwei Armzweige mit jeweils einer Doppelreihe von Armgliedern teilt, an denen ein mehrgliedriges Fiederchen ansetzt. Mit klebrigen „Füßchen“ sammelt die Seelilien ihre Nahrung und befördert sie zum versteckt gelegenen Mund auf der Kelchdecke.

Seelilien oder Crinoiden, wie sie die Wissenschaft nennt, haben kaum Fressfeinde, doch sind sie gefährdet, wenn feiner Schlamm aufgewühlt wird, der ihr empfindliches Atmungssystem lahmlegt. Dazu kam es vor ca. 240 Millionen Jahren in der Trias-Zeit, als Mitteleuropa in den Subtropen lag, wenn sommerliche Wirbelstürme von Südosten aus dem Tethys-Ozean hereinzogen und den Boden des Trochitenkalk-Meeres aufwühlten. Ganze Populationen von Seelilien, Seesternen und Seeigeln fanden dann ihr Ende, wurden vom absinkenden Schlamm eingebettet und bis heute konserviert – ein Pompeji des Muschelkalks. Dieser ist berühmt für solche „Konservat-Fossillagerstätten“. Normalerweise zerfielen die Seelilien aber nach dem Tod und ihre Skeklettteile wurden in Kalkspatkristalle umgewandelt. Zu mächtigen Gesteinsbänken zusammengeschwemmt, bilden sie den Trochitenkalk.

Klassische, seit dem 18. Jahrhundert bekannte Fundorte von Encrinus liliiformis waren die Steinbrüche am Elm in Niedersachsen und in der Umgebung von Hildesheim und Göttingen. In Süddeutschland sind es bis heute die Steinbrüche im Jagsttal bei Crailsheim, wo der Trochitenkalk industriell gebrochen und verarbeitet wird, oder bei Neckarwestheim. In den letzten Jahren wurden Platten von mehreren Quadratmetern Größe im nordhessischen, westfälischen und niedersächsischen Weserbergland ausgegraben, auf denen die Seelilien in Massen eingebettet liegen.

Lepidodendron war vor etwa 320 bis 300 Millionen Jahren in Europa und Nordamerika sehr weit verbreitet. Vertreter dieser Gattung sind auf nahezu jeder Steinkohlenhalde zu finden. Reste dieser ausgestorbenen fossilen Pflanze, die zur Gruppe der Bärlappgewächse oder Lycopsiden gehört, sind so häufig, dass die Pflanze sogar auch einen deutschen Namen trägt: der Schuppenbaum. Der Name verweist auf die rautenförmigen Blattnarben auf der Oberfläche der Stämme und Äste, die ein wenig an Fischschuppen erinnern. Die Gattung Lepidodendron wurde nicht nur aufgrund der wissenschaftlichen, sondern auch aufgrund ihrer historischen Bedeutung zum Fossil des Jahres 2018 gewählt.

Die baumformigen Lycopsiden wuchsen an feuchten bis sehr feuchten Standorten. Sie waren dominant in den ausgedehnten Sumpfwaldern des Oberkarbons. Sie lieferten bis zu 80 bis 90% der Biomasse, die später in Steinkohle umgewandelt wurde. Die Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts wäre ohne Steinkohle gar nicht möglich gewesen. Auch wenn der Kohlenbergbau in vielen europäischen Ländern bereits ein abgeschlossenes Kapitel ist, darf man nicht vergessen, dass diese Pflanzen den Kraftstoff geliefert haben, mit dem die industrielle Revolution angefeuert wurde. Ohne die karbonischen Sumpfwälder, deren tief in der Erde abgespeicherte Biomasse im Laufe der Zeit in Steinkohle umgewandelt wurde, wäre das Ruhrgebiet jetzt noch eine ländliche, stark durch Agrarwirtschaft geprägte Region. Gleiches gilt für viele andere Industrieregionen weltweit. Somit ist Lepidendron nicht nur von wissenschaftlicher, sondern auch von historischer und indirekt auch von enormer wirtschaftlicher Bedeutung.

Alle heutigen Bärlappgewächse sind kleine,wenige Dezimeter hohe krautförmige Pflanzen, die auch in Deutschland mit mehreren, meist eher seltenen Arten vertreten sind. Ganz anders sahen die Formen aus dem Oberkarbon aus. Es waren große Bäume mit dicken Stämmen. Die Gattung Lepidodendron, die stellvertretend für die baumförmigen Lycopsiden zum Fossil des Jahres gewählt wurde, konnte eine Hohe von über 40 Metern erreichen.

Baumförmige Lycopsiden sind schon sehr lange bekannt. Die Gattungen Lepidodendron und Sigillaria wurden beide bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts anhand ihrer Stammabdrücke mit Blattnarben beschrieben. Da die einzelnen Teile und Organe dieser Pflanzen fast immer isoliert und praktisch niemals zusammenhängend gefunden werden, wurden sie ursprünglich zu separaten Gattungen gestellt. Erst im Nachhinein konnte rekonstruiert werden, welche Teile und Organe zusammengehören. Dennoch werden die separaten Namen immer noch für u.a. die Wurzelsysteme, Stämme, Entrindungsstadien der Stämme, Blätter, Zapfen und Sporen verwendet. Anatomisch erhaltene Reste aus Torfdolomitknollen haben erheblich zum besseren Verständnis der oberkarbonischen baumförmigen Lycopsiden beigetragen.

Die dickschalige Auster Pycnodonte (Phygraea) vesiculare zählt wohl zu den bekanntesten Schreibkreide-Fossilien Europas. Viele werden die im Volksmund auch als „Dickmuscheln“ bezeichneten Austern schon einmal in Museen gesehen oder vielleicht auch selber bei Spaziergängen an Stränden der Ostseeküste (beispielsweise der Insel Rügen oder Møn) oder in norddeutschen Kreide- oder Sandgruben gefunden haben. Unsere ausgestorbene Austernart wurde aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades und ihrer wissenschaftlichen und wissenschafts-historischen Bedeutung zum Fossil des Jahres 2017 gewählt.

Diese Auster ist eine von mehr als zwanzig bekannten Arten der Gattung Pycnodonte, die in vielen Meeren weltweit zur Zeit der Oberkreide, vor ca. 70 Millionen Jahren, lebte. Die zu den Muscheln (Bivalvia) bzw. Weichtieren (Mollusca) gehörenden Austern, sind spätestens seit der Jura-Zeit im Erdmittelalter (Mesozoikum) eine sehr erfolgreiche Organismengruppe, auch in unseren heutigen Weltmeeren. Aufgrund unterschiedlichster Substrate, die von Pycnodonte (Phygraea) vesiculare besiedelt werden, ist die Ausbildung der Schale dieser Auster recht variabel. Wie alle heutigen und auch ausgestorbenen Austern, besitzt das diesjährige Fossil des Jahres ungleichartige Schalen, die bei unserer Art vom Umriss her annähernd kreisrund bis halbrund sind. Die „dicke“ Schale der linken Klappe ist konvex und bis zu 10 Zentimeter hoch aufgewölbt und kann eine Schalendicke von mehr als 5 Zentimetern erreichen. Die kleinere rechte Klappe hingegen ist flach bis konkav ausgebildet.

Ihren Artnamen vesiculare verdankt die „Dickmuschel“ wohl blasigen bzw. blasenförmigen Wachstumslamellen, die sich mit dünnen dichten Lagen in der Schale abwechseln. Erstmals wissenschaftlich beschrieben (als Ostrea vesicularis) wurde unser Fossil des Jahres im Jahre 1806 durch den französischen Naturforscher und Zoologen Jean-Baptiste de Lamarck (1744–1829) anhand von Exemplaren aus oberkreidezeitlichen Sedimenten Frankreichs.

Die „Dickmuschel“ Pycnodonte (Phygraea) vesiculare lebte zu Zeiten der Oberkreide (Cenomanium bis Maastrichtium; ca. 100 bis 66 Millionen Jahre) am Boden des Kreidemeeres und wurde bisher vor allem in Europa, aber auch in West- und Nordafrika, Süd-Indien sowie Neukaledonien gefunden. Das Verbreitungsgebiet dieser Auster ist somit nicht regional beschränkt, sondern sehr weiträumig, womit sich einerseits die Häufigkeit, wie auch andererseits der teilweise hohe Bekanntheitsgrad dieser fossilen Muschel erklären lässt.

Vor etwa 150 Millionen Jahren bevölkerte eine Vielzahl von Schwärmen des kleinen Beutefisches Leptolepides sprattiformis die Meeresgewässer rund um die Solnhofener Lagunenbereiche. Viele werden die kleinen, von Sammlern liebevoll „Spratti“ genannten Fische schon einmal in Museen mit Ausstellungen zu den süddeutschen Plattenkalken gesehen haben. Diese ausgestorbene Fischart wurde aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades und ihrer wissenschaftlichen und wissenschaftshistorischen Bedeutung zum Fossil des Jahres 2016 gewählt.

Dieser kleine sprottenähnliche Fisch (lat. „sprottenähnlicher Zartschupper“) ist einer von zwei Arten der Gattung Leptolepides, die in den Meeresgewässern der südlichen Frankenalb zur Zeit des Oberjuras, vor etwa 150 Millionen Jahren, häufig vorkamen. Sie gehörten bereits zu den Echten Knochenfischen (Teleostei), wenn auch noch zu den eher primitiveren Formen, an der Basis der stammesgeschichtlichen Entwicklung dieser Fisch-Gruppe. Ihre Wirbelkörper waren bereits vollständig verknöchert und ihre Schuppen, sogenannte zarte Rundschuppen (Cycloidschuppen), wiesen keine Schmelzschicht mehr auf. Ihren Artnamen sprattiformis verdanken sie der Ähnlichkeit mit heutigen Sprotten-Fischen, aufgrund der langen, schlanken Körperform, des schmalen Kopfes und der etwa in der Körpermitte gelegenen Rückenflosse. Sie erreichten eine maximale Körperlänge von bis zu 10 cm, die durchschnittliche Länge betrug jedoch zwischen 4 und 7 cm. Erstmals beschrieben wurde die „Sprotte“ im Jahre 1818 vom französischen Zoologen und Anatom Ducrotay de Blainville unter dem Namen Clupea sprattiformis, auch wenn erste Abbildungen dieses für den Plattenkalk als Charakterfossil zu bezeichnenden Fisches bereits im 17. Jahrhundert Eingang in die Literatur fanden. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Art zur Gattung Leptolepis gestellt, bevor schließlich 1974 die neue Gattung Leptolepides von einem schwedischen Ichthyologen aufgestellt und die Art sprattiformis dieser zugeordnet wurde.

Wie viele Fossilfunde der „Jurameer-Sprotte“ zeigen, sind diese Fische häufig im Schwarm aufgetreten, um somit einen größeren Schutz vor den ebenfalls im Solnhofener Subarchipel lebenden Raubfischen, wie z. B. Aspidorhynchus und Caturus, oder auch Meeresreptilien zu haben, da sie aufgrund ihrer geringen Größe als Nahrungsgrundlage größerer Tiere gedient haben.

Dies wird unter anderem dadurch belegt, dass in vielen Koprolithen (versteinerte Exkremente) Gräten und Wirbel von Leptolepides sprattiformis nachzuweisen sind. Auch in einigen Darmresten großer Raub- und Tintenfische sowie einiger Flugsaurier sind diese „Sprotten“ als Beute erhalten geblieben. Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse haben ergeben, dass die fossilen Schwarmüberlieferungen wohl dadurch entstanden sind, dass die Fische sich aufgrund ihres Schwarm-Fluchtverhaltens in schwebenden mikrobiellen Matten verfangen haben, die dann für sie zu einer tödlichen Falle wurden. Diese sanken schließlich aufgrund des zunehmenden Gewichts samt ihrem Inhalt auf den Lagunenboden und konnten dort versteinert werden.

Arthropleura - ein Gigant der Erdgeschichte! Mit einer Länge bis zu 2,50 Metern ist Arthropleura armata der größte jemals landbewohnende Gliederfüßer. Die Art lebte etwa vor 330 bis 290 Millionen Jahren, entdeckt wurden erste Fossilien schon sehr früh, vor mehr als 160 Jahren. Dieses ausgestorbene Tier wurde aufgrund seiner wissenschaftshistorischen Bedeutung zum Fossil des Jahres 2015 gewählt.

Als Hermann von Meyer im Jahre 1853 in einer brieflichen „Mittheilung an Professor Bronn“ den Namen Arthropleura armata einführte und die damit benannten Fossilien knapp ein Jahr später gemeinsam mit Hermann Jordan beschrieb, lagen den Autoren nur bruchstückhafte Reste eines eigentümlichen Gliederfüßers aus dem Oberkarbon des Saarlandes vor, die sie als „Leib-Ringe eines größeren Krusters“, eines Krebstieres deuteten. Obwohl man bald in fast allen Steinkohlenrevieren Europas vollständigere Panzerteile sowie isolierte Extremitäten fand, waren das Aussehen von Arthropleura und deren systematische Stellung lange Zeit unklar. Besonders bedeutsam war deshalb der Fund eines fast vollständigen Tieres von ca. 90 cm Länge 1935 in der Grube Maybach im Saarland. Aber auch diesem fehlten Kopf- und Hinterende, so dass nur eine ungefähre Rekonstruktion möglich war. Isolierte Panzer und Extremitätenfunde, die mehr als doppelt so groß sind wie die des Maybach-Exemplares sowie bis um 40 cm breite Fährten zeigen, dass die Tiere eine Länge bis zu 2,50 m erreichten! Damit ist Arthropleura der größte jemals landbewohnende Gliederfüßer, ein Gigant der Erdgeschichte. In den letzten Jahren wurden auch immer mehr zusammenhängende Teile der Bauchseite (Freital in Sachsen) und aus dem Kopfbereich (Saarland) gefunden. Noch nicht bekannt sind die Antennen, die Augen und die Mundwerkzeuge. Eindeutige Nachweise dieses Tieres reichen vom späten Unterkarbon bis in das Unterrotliegend von Europa und Nordamerika und somit über einen Zeitraum von etwa vor 330 bis 290 Millionen Jahren.

Wie die Körperfunde aus dem Anstehenden, vor allem aus dem Visé von Chemnitz, dem Saar-Karbon und aus dem Unterrotliegend im Thüringer Wald zeigen und wie es die Fährten in Schottland, von Nova Scotia in Kanada und in New Mexico (USA) eindeutig belegen, lebte Arthropleura bevorzugt in Flusslandschaften mit lockerer, meist von Schachtelhalm-Bäumen (Calamiten) geprägter Vegetation.

Sie lebte vor mehr als 185 Millionen Jahren und erreichte Größen von fast 20 Metern. Viele kennen sie aus dem Posidonienschiefer Süddeutschlands oder großen Museen: die Riesen-Seelilie Seirocrinus subangularis, auch bekannt als "Schwäbisches Medusenhaupt" oder "Caput Medusæ". Wie der Vorstand der Paläontologischen Gesellschaft in Frankfurt/M. mit Jahresbeginn bekannt gab, wurde diese ausgestorbene Tierart aufgrund seines Bekanntheitsgrades und seiner wissenschaftshistorischen Bedeutung zum Fossil des Jahres 2014 gewählt.

Anders als der Name auf den ersten Blick vermuten lässt, handelt es sich bei Seelilien keineswegs um Pflanzen, sondern um Tiere, die zu den meeresbewohnenden Stachelhäutern gehören und mit Seeigeln und Seesternen verwandt sind. Das (Innen-)Skelett der Seelilien ist aus abertausenden aus Kalk bestehenden Einzelelementen aufgebaut, die durch Bindegewebs-Fasern zusammengehalten werden.

Seelilien, auch Crinoiden genannt, traten in der Erdgeschichte erstmals im frühen Erdaltertum vor ca. 480 Millionen Jahren, auf und waren mit langen Stielen im oder auf dem Meeresboden verankert. Ihre aus einem Kelch und mindestens 5 Armen bestehenden Kronen waren im Wasser zumeist entgegen der Wasserströmungen ausgerichtet, mit ihrer Hilfe konnten sie Plankton als Nahrung fangen. Im gesamten Erdaltertum, bis vor 250 Millionen Jahren, waren solche gestielten Seelilien in den Meeren sehr häufig anzutreffen und bildeten oftmals ganze "Unterwasser-Wälder". Den Beginn des Erdmittelalters erlebten jedoch nur noch wenige dieser Crinoiden; bei sinkender Diversität und teilweise veränderten Lebensräumen erschienen neue Arten mit stark reduzierten Stielen, von denen viele auch in der Lage waren aktiv zu schwimmen. Heute sind nur noch weniger als 200 Arten gestielter Seelilien bekannt, die ausschließlich in Tiefwasser-Bereichen leben.

Seirocrinus subangularis - das Fossil des Jahres 2014 zeichnete sich hingegen durch eine besondere Art der Lebensweise aus - die Larven dieser Seelilie besiedelten Treibhölzer, auf denen sich (je nach Größe des Stammes) mit dem Wachstum der Tiere mehr oder weniger große Kolonien entwickeln konnten. Auf diese Weise ließen sich die Seelilien mit der Strömung treiben - eine spezielle Lebensweise, die als pseudoplanktonisch bezeichnet wird. Seirocrinus zeichnete sich durch einige besondere Merkmale aus, zu denen zum einen ein extrem verlängerter und sehr biegsamer Stiel gehörte, mit dem Längen von über 15 Metern erreicht werden konnten. Die Kelche und Kronen dieser Seelilien waren außerdem im Durchmesser stark vergrößert (teilweise >1 Meter), mit bis zu 20 Hauptarmen, die zusätzlich fein verzweigt waren. Aufgrund dieser Merkmalskombination fungierten die Seirocrinus-Kronen als eine Art Schleppnetz zum passiven Einfangen von Plankton während des "Dahintreibens".

Besonders vorzüglich erhaltene Kolonien von Seirocrinus sind aus bituminösen Schwarzschiefern Süddeutschlands (beispielsweise Ohmden bei Boll oder Holzmaden, Württemberg), und Englands bekannt; weitere Funde sind erst kürzlich in Kanada und Japan gemacht worden.

Das Originalexponat, auf dessen Grundlage die wissenschaftliche Beschreibung der Art basiert, befindet sich seit 1827 in Göttingen; heute in den Sammlungen des Geowissenschaftlichen Museums der Universität und ist dort auch in der Ausstellung für Besucher öffentlich zugänglich. Berühmtheit erlangte das "Fossil des Jahres 2014" als es vor 290 Jahren, 1724, vom Stuttgarter Hofprediger und Doktor der Theologie, Eberhard Friedrich Hiemer, ausführlich als Caput Medusæ oder Medusenhaupt beschrieben wurde. Hiemer verglich seinen gut 1 Quadratmeter großen Fund von Ohmden bei Boll mit gerade erst veröffentlichten modernen Stachelhäutern aus dem Arktischen Meer und erklärte, dass der Grund des Württembergischen Vorkommens dieses Fossils in der in der Bibel beschriebenen "Sündflut, deren Schwall ihm für die Überbrückung jeglicher Entfernung groß genug erschien" läge. Mehrere Ehrungen wurden Hiemer für seine vorzügliche Beschreibung von Seirocrinus zu teil; auch wurde sein 1724 veröffentlichter Kupferstich mehrfach "abgekupfert" und in berühmten Werken nochmals abgebildet. So beispielsweise in der "Kupfer-Bibel" des Schweizer Naturforschers Johann Jakob Scheuchzer (1731), oder dem "Steinreich" von Johann Ernst Immanuel Walch (1762), wie auch in der deutschen Übersetzung von Carl von Linnés "Natursystem des Mineralreichs" (1779).

Neben der in Göttingen ausgestellten Originalplatte, die alle Wirren der Zeit bis heute unbeschadet überstanden hat, sind weitere herausragende Stücke des Fossils des Jahres 2014 in anderen naturkundlichen oder paläontologischen Museen ausgestellt. So unter anderem im Urweltmuseum Hauff in Holzmaden (www.urweltmuseum.de), dem Berliner Naturkundemuseum (www.naturkundemuseum-berlin.de) sowie der Paläontologischen Sammlung an der Universität Tübingen.

Auf der Jahrestagung zum 100-Jährigen Jubiläum der Paläontologischen Gesellschaft in Berlin vom 26. bis 28.9.2012 wurde dem Gomphotherium von Gweng aus der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München der Preis Fossil des Jahres 2013 verliehen.

Das Skelett des Gomphotheriums von Gweng (Mühldorf, Bayern) bildet seit über 30 Jahren den majestätischen Mittelpunkt des Paläontologischen Museums in München. Dieser kolossale Ur-Elefant mit vier Stoßzähnen und einer imposanten Größe von drei Metern Schulterhöhe und fünf Metern Körperlänge lebte vor zehn Millionen Jahren im mitteleuropäischen Raum. Eindrucksvoll repräsentiert das Skelett nicht nur die bis vor fünf Millionen Jahren in Europa beheimatete subtropische Fauna, sondern auch die einstige Vielfalt der Rüsseltiere, die bis in das Eiszeitalter fast weltweit verbreitet waren und von welchen heute nur noch die asiatischen und afrikanischen Elefanten übrig geblieben sind. Die Entdeckung des Gomphotheriums von Gweng im Jahre 1971 ist bis heute eine paläontologische Sensation. Nach wie vor stellt es einen der weltweit äußerst seltenen Funde voreiszeitlicher Rüsseltierskelette dar. Seine Bergung aus dem Bett des Inn war eine logistische und präparative Meisterleistung. Die 170 erhaltenen Einzelknochen bilden einzigartiges Vergleichsmaterial für jeglichen Aspekt zur Erforschung der Evolution des Elefantenskeletts. Die Originalknochen und -zähne werden in den Sammlungsräumen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie aufbewahrt, um jederzeit Wissenschaftlern für Untersuchungen zur Verfügung zu stehen. Abgüsse des Skeletts können neben München, im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, im Naturhistorischen Museum Basel und in Japan im City Museum Sendai besichtigt werden. Nur einmal im Jahr, am Tag der offenen Tür, öffnet das Paläontologische Museum seine sonst für die Öffentlichkeit verschlossenen Pforten, um einen Blick auf die Originalknochen des Gomphotheriums von Gweng werfen zu lassen.

Von Brachiosaurus brancai wurden mehrere Teilskelette und ein außerordentlich gut erhaltener und vollständiger Schädel aus etwa 150 Millionen Jahre alten Sedimentgesteinen in der Umgebung des Tendaguru-Hügels geborgen. Die Vielzahl der gut erhaltenen Knochen macht diese Art zum größten, jemals so vollständig dokumentierten Dinosaurier. Die für die berühmte Skelettrekonstruktion im Museum für Naturkunde Berlin verwendeten Knochen des Brachiosaurus wurden schon im Jahre 1909 gefunden und bilden seit 1937 das Herzstück der Ausstellungen des Museums. Nachdem es über Jahrzehnte mit reptilartig abgespreizten Gliedmaßen aufgestellt war, wurden dem Skelett bei der Neu-Montage 2005 gerade unter dem Körper stehende Beine und eine weitaus dynamischere Haltung verliehen. Mit seinen 13,27 m Höhe (allein der Hals ist mehr als 9 m lang) ist es das weltweit höchste montierte Dinosaurierskelett und bringt Besucher wie Wissenschaftler zum ehrfürchtigen Staunen. Brachiosaurus brancai gehört zu den Sauropoden, riesigen Pflanzen fressenden Langhalsdinosauriern, die die größten Landtiere darstellen, die je auf der Erde gelebt haben. Im Gegensatz zu anderen Sauropoden besitzt er aber eine einzigartige „giraffenhafte“ Statur: die im Verhältnis zu den Hinterbeinen verlängerten Vorderbeine, einen im vorderen Rumpfbereich buckelartig erhöhten Widerrist und die vermutlich nahezu senkrechte Stellung des Halses. Dank einer raffinierten Leichtbaukonstruktion mit Luftsäcken zur Unterstützung der Atmung sowie einem komplizierten Spangen- und Hohlraumsystem an den Wirbeln war das Gewicht des Tieres trotz der gigantischen Größe überschaubar: derzeit wird es auf „nur“ 26 Tonnen geschätzt.

Die Überreste dieses gigantischen Dinosauriers wurden während der legendären Deutschen Tendaguru-Expedition entdeckt, die bis heute als einer der größten und erfolgreichsten wirbeltierpaläontologischen Expeditionen aller Zeiten gilt. Zwischen 1909 und 1913 wurde in der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika unweit der Stadt Lindi im heutigen Tansania eine der größten Saurierlagerstätten der Welt ausgegraben. Insgesamt wurden 235 Tonnen an Dinosaurierknochen geborgen und nach Berlin gebracht. Bis zu 500 einheimische Arbeitskräfte beteiligten sich damals gleichzeitig an den Grabungsaktivitäten.

Die 1,72 m breite und 3,06 m hohe Fossilplatte zeigt drei Skelette des xenacanthiden Süsswasser-Hais aus dem saarpfälzischen Rotliegend (Meisenheim-Formation, M 6, Perm; nach Heidtke 2007). Sie wurde von einem Grabungsteam um Arnulf und Harald Stapf vom Paläontologischen Museum Nierstein bei Niederkirchen in etwa 30 Einzelplatten ausgegraben und seit 2007 fast 1,5 Jahre lang am Naturhistorischen Museum Schleusingen mit dem Druckluft-Präparierstichel durch Georg Sommer präpariert.

Die drei Skelette gehören zu der vor etwa 290 Millionen Jahren in der Rotliegend-Zeit weit verbreiteten Haifamilie Xenacanthidae, die seit der Ober-Trias als ausgestorben gilt. Auffällig sind der freie Rückenstachel (Dorsalstachel), die niedrige, lang aushaltende Rückenflosse (Dorsalis) und die eigentümliche Gestalt von Schwanz- (Caudalis) und Analflossen. Auch die Gestalt der Zähne mit zwei kräftigen Seitenspitzen und einer viel kleineren Mittelspitze ist harakteristisch für die xenacanthiden Haie (Heidtke 1999, Schneider & Zajic 1994). Die verkalkte Knorpelsubstanz der Haie vom Fundpunkt Niederkirchen ist infolge hoher Temperatur eines nahen magmatischen Körpers durch Apatit-Sprossung weiß gefärbt („Weiße Haie“).

Der Schachtelhalm-Baum aus dem Perm wurde vor ca. 290 Millionen Jahren durch einen Vulkanausbruch verschüttet. Er wurde bei Grabungen im Stadtteil Chemnitz-Hilbersdorf 2008 entdeckt und bis Ende Oktober 2009 auf eine Länge von 10 Metern freigelegt. Der Riesenschachtelhalm ist mehrfach verzweigt. Für die Paläobotanik ist er deshalb von besonderer Bedeutung: er widerlegt die bisherige Annahme, dass diese Pflanzen im Perm nur un-verzweigt vorkamen.

Die Grabungen in Chemnitz–Hilbersdorf sollen bis September 2010 fortgesetzt werden. Bisher konnten mehr als 300 fossile Pflanzen freigelegt werden, darunter auch der Riesenschachtelhalm Arthropitys bistriata, der zum Fossil des Jahres 2010 gekürt wurde.

Der Riesenschachtelhalm ist auch in Deutschland rezent verbreitet. Er ist zwar mit dem fossilen Riesenschachtelhalm verwandt, doch handelt es sich aber um zwei völlig verschiedene Arten. Die Wuchshöhe des rezenten Riesenschachtelhalmes beträgt 1 – 2 m. Damit ist er der größte Schachtelhalm innerhalb der mittel-europäischen Flora. In der Beschreibung der nach § 20 LNatG M–V geschützten Biotope und Geotope im Wald und in dessen Umgebung findet er Erwähnung in der Vegetation des Quellbereiches. Seine Verbreitung ist in Mecklenburg–Vorpommern auf wenige Vorkommen beschränkt. Im Landkreis Müritz ist der Riesenschachtelhalm im NSG „Hellgrund“ nachgewiesen.

Fossile Funde des Riesenschachtelhalmes sind auf Grund der landschaftlichen Ent-stehungsgeschichte unseres Bundeslandes nicht zu erwarten. Als Geschiebe aus dieser Zeit sind vorrangig Vulkanite, wie z.B. Rhombenporphyre und Oslo–Ignimbrite, anzutreffen.

Es war ein Jahrhundertfund: Der besterhaltene, fleischfressende Dinosaurier (Theropode), der jemals in Europa gefunden wurde, stammt aus jurazeitlichen Plattenkalken der Altmühltal-Region. Die neue Dinosaurier–Gattung erhielt 2006 den Namen Juravenator - Jurajäger.

Juravenator gesellt sich zu den zahlreichen, in den letzten Jahren aus der Unterkreide von China bekannt gewordenen Theropoden, die unser Bild vom Aussehen der Dinosaurier geradezu revolutioniert haben. Der Fund von der Frankenalb kann diesen kreidezeitlichen Funden aus China durchaus Paroli bieten. Er zeigt sogar noch mineralisierte Reste der Weichteile wie etwa eine Beschuppung der Haut im Schwanzbereich.

Aufgrund seiner überragenden wissenschaftlichen Bedeutung wurde dieses auch optisch attraktive Fossil von der deutschen Paläontologischen Gesellschaft nun zum Fossil des Jahres 2009 gewählt. Juravenator ist – nach dem größten Ammoniten der Welt, der im Museum für Naturkunde in Münster ausgestellt ist – das zweite Fossil, das mit diesem Prädikat ausgezeichnet wird.

1887 wurde überraschend in einem Steinbruch bei Seppenrade (Kreis Coesfeld) im südlichen Münsterland, zirka 25 Kilometer südwestlich von Münster, ein Ammonit mit einem Durchmesser von 1,36 Meter entdeckt. Prof. Dr. Hermann Landois, Direktor und Gründer des damaligen Westfälischen Provinzialmuseums für Naturkunde und „Direktor der zoologischen Sektion des Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst“ in Münster glaubte, dass sich nun der größte Ammonit der Welt in Westfalen befände.

Die Versteinerung erregte in der Fachwelt großes Aufsehen - bis zum 23. Februar 1895. Landois erhielt aus Seppenrade ein Telegramm des Kaufmanns, Zoologen und Heimatforschers Theodor Nopto: „Seppenrade. Zweiter Riesenammonit gefunden. Durchmesser 1,80 m. Nopto.“ Tatsächlich hatte man im selben Steinbruch, in dem auch schon der erste Riese entdeckt worden war, ein weiteres Exemplar gefunden.

Der neue Fund ist nach wie vor der größte, der weltweit gefunden worden ist. Landois beschrieb den Neufund und gab ihm den wissenschaftlichen Namen Pachydiscus seppenradensis. Spätere Bearbeiter stellten das Fossil zur Gattung Parapuzosia, so dass er heute Parapuzosia seppenradensis heißt.

Bei der Bergung brach das Fossil in sieben Teile, die später wieder zusammengefügt wurden. Landois erwarb den Ammoniten für 125 Goldmark für das Provinzialmuseum und ließ ihn am 8. März 1895 nach Münster überführen und im alten Gebäude des Naturkundemuseums an der Himmelreichallee aufstellen. Im Dezember 1980 wurde der Riesenammonit vom alten zum neuen Naturkundemuseum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) transportiert.

Paläontologische Gesellschaft

Geschäftsstelle

Schumannstr. 144

63069 Offenbach am Main

Tel.: 069 / 403 585 77

Fax: 069 / 403 560 26

Email: geschaeftsstelle(at)palges.de

Internet: www.palges.de

Newsletter bestellen

Mitglied werden

Unsere Datenschutzerklärung